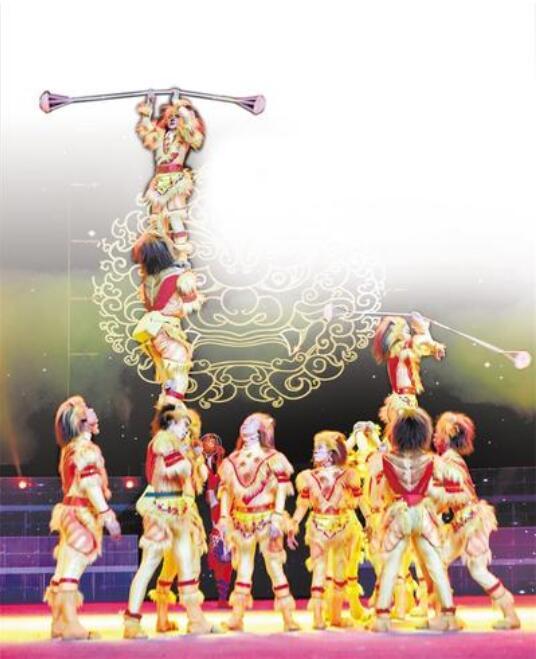

圖為第17屆中國吳橋國際雜技藝術節開幕式上的演出。 記者 耿 輝 田瑞夫攝

熱點聚焦

10月26日,作為第十七屆中國吳橋國際雜技藝術節的重要活動,第十一屆國際馬戲論壇在石家莊舉辦。本屆吳橋雜技節部分評委、雜技界專家學者、各代表團領隊等中外嘉賓匯聚一堂,就雜技馬戲藝術和文化旅游的融合發展等問題展開深入交流和探討。

文旅融合為雜技藝術注入新活力

如今,文化旅游逐漸成為人們獲取精神食糧和娛樂休閑的重要方式,將文化與旅游緊密結合是順應了時代的發展方向。作為中華優秀傳統文化的重要組成部分,古老的雜技藝術也借助于文旅融合而逐漸展露出新的生命力。

“以太陽馬戲團為例,我們在拉斯維加斯有7臺大型特色駐場秀,目標觀眾主要是游客。”加拿大太陽馬戲團選角總監帕弗爾·科托夫表示,這些節目不僅可以作為獨立的娛樂節目來欣賞,還為餐館、俱樂部、購物商城等吸引了顧客,也為這座城市帶來了更多游客。在帕弗爾·科托夫看來,如果節目的主要目標觀眾是當地居民,其壽命通常不會超過兩年;如果目標觀眾為游客,其壽命就會長得多,“太陽馬戲團在拉斯維加斯上演的第一臺節目——‘神秘秀’首演于1993年,在26年后的今天仍在演出,且相當成功。”

不止太陽馬戲團,縱覽國內旅游演藝產品,融入精彩雜技元素的節目也是層出不窮。雜技為旅游消費市場吸引了游客,旅游消費市場為雜技提供了演出平臺。

“我們公司創制的《功夫傳奇》《夢幻漓江》《馬可波羅傳奇》等節目,都是從游客視角切入,以市場大眾為目標的旅游演藝產品。”天創國際演藝制作交流有限公司總經理曹曉寧表示,他們在雜技藝術和旅游消費市場結合方面廣有探索,比如《功夫傳奇》就創造性地將武術與芭蕾、現代舞、雜技、魔術等表演形式相融合,2004年于北京首演后,至今已走過十余年,全球演出接近1萬場,足跡遍及美國、加拿大、俄羅斯、日本、英國、西班牙、印度等國家。

可以說,文化與旅游融合發展,正在成為催開雜技之花愈發絢麗奪目的“綠色導火索”。

文旅融合的核心競爭力在于創新

無論是雜技演藝,還是旅游產業,都需要以人為本,創新發展。多元、融合與創新,成為當今世界雜壇繁榮發展雜技藝術必須面對的命題。

“我們的時代更迭頻仍,凸顯出鮮明的多元化和交融性,任何單一的藝術門類早已無法滿足受眾的審美需求。”在中國文聯副主席、中國雜技家協會主席、河北省政協副主席邊發吉看來,創新是保持活力的法寶,沒有創新就沒有發展,沒有創新就沒有生命力。

曹曉寧認為,火遍全球的太陽馬戲團,很大程度上是利用雜技藝術與西方戲劇等相結合,再加上多媒體、高科技手段進行包裝,形成了太陽馬戲團自己成熟的表演形式。

作為擁有杰出雜技人才和豐厚文化積淀的國家,多年來,中國雜技界一直在自主創新的道路上不斷求索。比如,久演不衰的《時空之旅》被稱為“多媒體夢幻劇”,成為雜技藝術西為中用的典范;雜技劇《天鵝湖》巡演到俄羅斯時,被觀眾熱情贊譽為“最美的雜技和最險的芭蕾”。

“其實雜技和旅游的關系一向緊密,而且多年來一直同為中國的外宣名片。”邊發吉表示,仔細比對雜技和旅游,會發現二者不僅創新發展的要求同樣迫切,而且有著極其相似的精神內核。比如,雜技是文化的載體,旅游也是;雜技向外輸出,旅游也是;雜技的核心動力是人,旅游也是。這就要求我們必須時時提醒自己,保持創新意識,不要僵化了思想、限制了想象、阻擋了眼界。

“我們期待未來的雜技節無論內容還是形式,都能有更多新的突破,能夠像‘互聯網+’一樣,產生更多‘雜技節+’的跨界融合。”廣州長隆集團演藝管理部阮敏認為,勇于吸納不同藝術門類的優長,不斷傳承、發展、革新,才能真正實現雜技節的藝術性與市場化的有機統一。

文旅融合為雜技發展提供機遇和挑戰

在本屆吳橋雜技節執委會主任、省文化和旅游廳廳長張妹芝看來,作為中國傳統文化的一個分支,雜技可以說和旅游業的氣質高度契合,“文化為旅游注入靈魂,旅游為文化發展提供載體和助推力。在文化和旅游深度融合的今天,雜技藝術無疑將迎來新的機遇和挑戰。”

縱觀世界,目前將雜技藝術置入旅游業中的做法主要有兩種方式:一種是通過節慶活動,比如摩洛哥蒙特卡洛國際馬戲節、法國巴黎“明日與未來”雜技節、中國吳橋國際雜技藝術節等,都在很大程度上促進了當地文化旅游產業的發展。另一種是景區的固定時段表演,比如吳橋雜技大世界、廣州長隆、杭州宋城等旅游景區的雜技表演,也已經取得了長足發展。

“其實在雜技和文旅融合方面,我們還可以有更多的嘗試。”張妹芝表示,河北省目前有多個國家級5A景區,比如白洋淀、避暑山莊、山海關、野三坡等,是否可以通過藝術創作、節目編排,將歷史文化信息以雜技等藝術表演的形式,讓景區的文化內涵更加生動直觀地呈現在游客面前?除了近景魔術這種貼近游客的表演,還有什么方法可以拉近游客和景區的親密度,從而提升游客在景區的審美體驗?這些問題都是未來發展應該考慮到的。張妹芝坦言:“打破隔閡、拓展思路,在開放的視野中,相信我們可以看到雜技藝術未來更廣闊的發展方向。”

(記者/田 恬)